आदिवासी शब्द प्रकृति, संस्कृति व आदिवासियों की परम्पराओं को समाहित करता है । सामान्यत: आदिवासी शब्द का प्रयोग उन निवासियों के लिए किया जाता है जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र के ज्ञात इतिहास से पुराना सम्बन्ध रहा है । भारत में आदिवासी शब्द को संवैधानिक मान्यता प्रदान न करके आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है । सभी विचारधारात्मक स्कूलों के लोग अपने-अपने अनुसार आदिवासियों को जनजाति, वनवासी, गिरिजन, एबोरिजिनल, इंडिजिनस, देशज और आदिवासी आदि नामों से पुकारते हैं । गिरिजन (पहाड़ों में रहने वाले लोग) और हरिजन (हरि के जन) शब्दों के प्रयोग को शासकीय घोषणाओं एवं पत्राचारों पर 16 अगस्त 1990 से ही रोक लगा दी गई है । गिरिजन और हरिजन दोनों ही शब्द एम. के. गाँधी के द्वारा दिए गए हैं । कानूनी रूप से आदिवासियों को जनजाति के नाम से पुकारा जाता है । इस जनजाति शब्द पर हरिराम मीना ने अपनी आपत्ति दर्ज की है कि “क्षमा करें ट्राइब का हिंदी अनुवाद जनजाति गलत है, क्योंकि आदिवासी समाज में जाति की कोई अवधारणा नहीं रही । आदिवासियों के भिन्न-भिन्न नाम या संज्ञाएँ उनके अंचल, गणचिन्ह तथा गोत्र पर आधारित रहे हैं । यह एकमात्र समाज है जो जाति की अवधारणा को अपने यहाँ स्थान नहीं देता ।” इसी तरह जयपाल मुंडा जी कहते हैं कि, “जब यह पता है कि कुछ लोग उसे गिरिजन या वनवासी कहने लगे हैं तो लगता है कि उनसे यह सम्मान जान-बूझकर छीना जा रहा है और उन्हें वनमानुष बनाया जा रहा है ।” कुछ राजनैतिक व्यक्तियों के द्वारा सोची-समझी कूटनीति के तहत आदिवासी समाज में भ्रम फ़ैलाने के लिए शब्द जाल के माध्यम से उनमें फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है । शब्द विमर्श में आदिवासी शब्द को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए ।

भारत में तक़रीबन 700 आदिवासी समुदाय निवास करते है, जिनमें से प्रमुख हैं – गौंड, मुंडा, संथाल, कोल, भील, मीना, उरांव आदि । ये जनजातियाँ जंगलों में निवास करते हैं । आदिवासी हमेशा से ही प्रकृति पूजक रहे हैं । आदिवासी प्रकृति पर निर्भर रहते हैं । वे अपनी आवश्यकतों की पूर्ति जंगलों से ही करते आये हैं । आदिवासी वन एवं वन्य-जीवों से उतना ही प्राप्त करते हैं, जिससे कि उनका जीवन सुलभता से चल सके और आने वाली पीढ़ी को भी वन-स्थल धरोहर के रूप में सौप सकें । यानि कि सतत विकास सम्बन्धी सम्पूर्ण जीवन-यापन, आदिवासियों के जीवन दर्शन में विद्यमान है । आदिवासी लोगों में वनों का संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीवों एवं पालतू पशुओं का संरक्षण करने की प्रवृति परंपरागत रूप से चली आ रही है । आदिवासियों ने अपने प्रकृति प्रेम के कारण अपने जीवन के लिए आवश्यक व उपयोगी वस्तुओं का इस्तेमाल इस तरह से किया है जिसमें उन्होने पहाड़ों, घाटियों एवं प्राकृतिक वातावरण को संतुलित बनाये रखा । आदिवासी समाज की संस्कृति व इतिहास गौरवशाली रहे है । अलग-अलग राज्यों में इनकी अलग-अलग भाषा, बोली, नृत्य एवं गीत-संगीत होते है । आदिवासी समाज ने अपनी ऐतिहासिक पहचान बनाई है, परन्तु आदिवासी समाज इतिहास लेखन में हमेशा से पीछे छोड़ दिया गया है । अब फिर से आदिवासी समाज अपने इतिहास में दबे हुए अपने संघर्षों और व्यक्तित्वों को खंगालने में लगा हुआ है । आदिवासियों का संघर्ष आज भी प्रेरणादायी है । आदिवासी समाज में एकलव्य, भामाशाह, बिरसा मुंडा, कार्तिक उरांव, रानी चेन्नमा, दुर्गावती, ऊदा देवी, सिद्धू-कान्हू, तात्या भील, राजा पूंजा, गोविन्द गुरु, रानी गाडगिल, फूलन देवी आदि प्रेरणास्रोत हुए हैं ।

वर्तमान समय में आदिवासियों की स्थिति अन्य विकसित और विकासशील समाजों से तुलनात्मक रूप में बहुत पीछे छूट चुकी है । आदिवासियों ने अपनी जुझारू व संघर्षशील प्रवृति के कारण अपनी संस्कृति व पहचान को कायम रखा है, परन्तु आज भी आदिवासी किसान, मजदूर व अशिक्षित हैं और भीषण शोषण का अनवरत शिकार हो रहे हैं । उनकी आदिम संस्कृति एवं अस्मिता सरकार व उद्योगपतियों के द्वारा खुले आम लूटी जा रही है । जंगल का राजा कहलाने वाला यह आदिवासी समुदाय आज खुद अपनी जमीन को बचाए रखने के लिए लड़ रहा है और मजदूरी के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है । उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो समुदाय जंगलों में रहता आ रहा है उन्हें कुछ समय के बाद रहने और अनाज पैदा करने के लिए थोड़ी सी जमीन के लिए भी तरसना पड़ेगा । वर्तमान भारत में आदिवासियों को अपने नाम से लेकर तमाम आवश्यक जरुरतों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है । उनकी आदिवासी पहचान पर संकट मंडरा रहा है । आदिवासी समाज देश का ऐसा समाज है जिसने जल, जंगल व जमीन जैसे संसाधनों को बनाये रखने के लिए संघर्ष किया है और कर रहा है । उनसे लगातार उनकी जमीनें व जंगल छीने जा रहे हैं । उनकी आदिवासी अस्मिता संकट में पड़ी हुई हैं । वर्तमान में आदिवासी अपने ही वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है । उनकी पहचान का संकट उन्हें संघर्षों के लिए तैयार कर रहा है ।

आदिवासी समाजों की परम्परा और संस्कृति अन्य समाजों से भिन्न रही है । संस्कृति शब्द का सीधा सा अभिप्राय ‘परिमार्जित संस्कार’ है अर्थात मनुष्य के लिए उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसी तरह से समाज के लिए संस्कृति होती है । जिस तरह से मनुष्य का अपना व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण समाज के लिए संस्कृति होती है । समाज के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में संस्कृति विद्यमान रहती है । संस्कृति मानव निर्मित होती है लेकिन मनुष्य का जीवन अंततः प्रकृति पर ही निर्भर होता है । इसीलिए प्रकृति तत्वों से संस्कृति का जुड़ाव अनिवार्य होना चाहिए । प्रकृति से लगाव और मानव समाज के द्वारा सृजित होने की स्थिति में होने के कारण संस्कृति का स्थान प्रकृति एवं कृत्रिमता के मध्य कहीं होता है । जिन मानव-समुदायों की संस्कृति प्रकृति से निकट का सम्बन्ध बनाकर विकसित होती हैं, वे अधिक आनन्ददायक, सौन्दर्यबोधी व कल्याणकारी होती हैं । वहीं दूसरी तरफ जो संस्कृतियां प्रकृति से दूर हटती जाती हैं वे औपचारिक, सजावटी, बनावटी तथा नीरस बनती चली जाती हैं । निःसंदेह, लोक संस्कृति व तथाकथित मुख्यधारा की सभ्य संस्कृति मूलतः आदिम समुदायों की संस्कृति पर ही आधारित रहती आयी है ।

आदिवासी समाजों की परम्परा और संस्कृति के मूल में प्रकृति रही है, जिसमें उन्होंने पेड़-पौधों, जीव-जंतु, मनुष्य आदि को प्राथमिकता प्रदान की है । आदिवासी समाजों में प्रचलित टोटम प्रथा इसका प्रमुख उदाहरण है । आदिवासियों के गोत्र, देवी-देवता व उनके नाम सभी प्रकृति से सम्बन्धित रहे हैं । कुछ मानव वैज्ञानिकों ने आदिवासी संस्कृति और अन्य संस्कृतियो के मध्य बहुत अधिक भिन्नता सम्बन्धी सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं । इससे यह लगने लगा कि आदिवासियों की संस्कृति एक अलग किस्म की संस्कृति है । जबकि आदिवासी संस्कृति लोक-कल्याणकारी व आनंददायी संस्कृति है । जब हम आदिवासी संस्कृति के और नज़दीक आते हैं, तो पाते हैं कि यह संस्कृति अपने आप में एक परिपूर्ण संस्कृति है, जिसने आदिवासी सभ्यता और प्रकृति को संतुलित बनाए रखा है ।

वर्तमान में आदिवासियों के विकास के नाम पर उनकी पहचान मिटाने की साजिशें की जा रही हैं, आदिवासियों के विस्थापन की शर्तों पर किये जा रहे इस विकास का सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों को ही उठाना पड़ रहा है । सत्य तो यह है कि इस विकास से इन आदिवासियों को कोई लेना-देना नहीं हैं । वर्तमान में आदिवासियों के नाम पर किये जा रहे इस विकास के लाभ से खुद आदिवासी वंचित हैं । आज का यह विकास देश में स्थित प्रमुख आदिवासी क्षेत्रों के जंगलों, जमीनों में दबे पड़े बेशकीमती खनिजों के उत्खनन का ही विकास है, जिससे सीधे तौर पर आदिवासी समुदाय ही नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं । इस तरह से होने वाले विकास की कीमत यहाँ रहने वाले आदिवासियों को अपनी जल, जंगल और जमीन छोड़कर व कई बार तो अपनी जान गंवाकर भी चुकानी पड़ती है । इससे उनका शोषण, उत्पीड़न, अन्याय तथा विस्थापन होता है साथ ही उनकी अस्मिता को भी चोट पहुँचती है । वे लगातार जंगलों से भागने को विवश किये जा रहे हैं (शाब्दिक कलाबाजी में माहिर पढ़े-लिखों ने इसे विस्थापन की संज्ञा दी है) । उनके विस्थापन की व्यवस्था कागजों पर तो होती है, परन्तु वास्तविकता में लाल फीताशाही और कुछ संभ्रांतों की जेब टाइट करने से ज्यादा का उद्देश्य इन योजनाओं का होता भी नहीं है । पिछले पचास वर्षों में हुए विकास के नाम पर बड़े बांधों और उद्योगों के निर्माण की वजह से लगभग पांच करोड़ आदिवासी विस्थापित हो चुके हैं । इस तरह के विस्थापन की कीमत अपने घर, परिवार, समाज व संस्कृति के साथ जीने की तमाम आवश्यकताओं से समझौता करते हुए चुकानी पड़ती है । अरुंधति रॉय अपनी किताब ‘न्याय का गणित’ में लिखती हैं कि “इस तरह विकास के नाम पर आदिवासी उजाड़े जाते रहे तो वह समय जल्द आने वाला है । जब ये आदिवासी संरक्षित समुदाय घोषित किया जा चुका होगा और इनका संरक्षण किया जाने लगेगा ।” आदिवासियों के प्रति होने वाले शोषण, उत्पीड़न, अन्याय को रोकने के लिए विकास के नाम पर किये जा रहे खनिज संसाधनों के असीमित दोहन को रोकना होगा । इस विकास की दौड़ में उन्हें प्राथमिकताएं देनी होंगी । उनकी पहचान, संस्कृति और उनके समाज के लिए आवश्यक पहलुओं पर गौर करते हुए उन्हें सुविधाएं प्रदान करनी होंगी ।

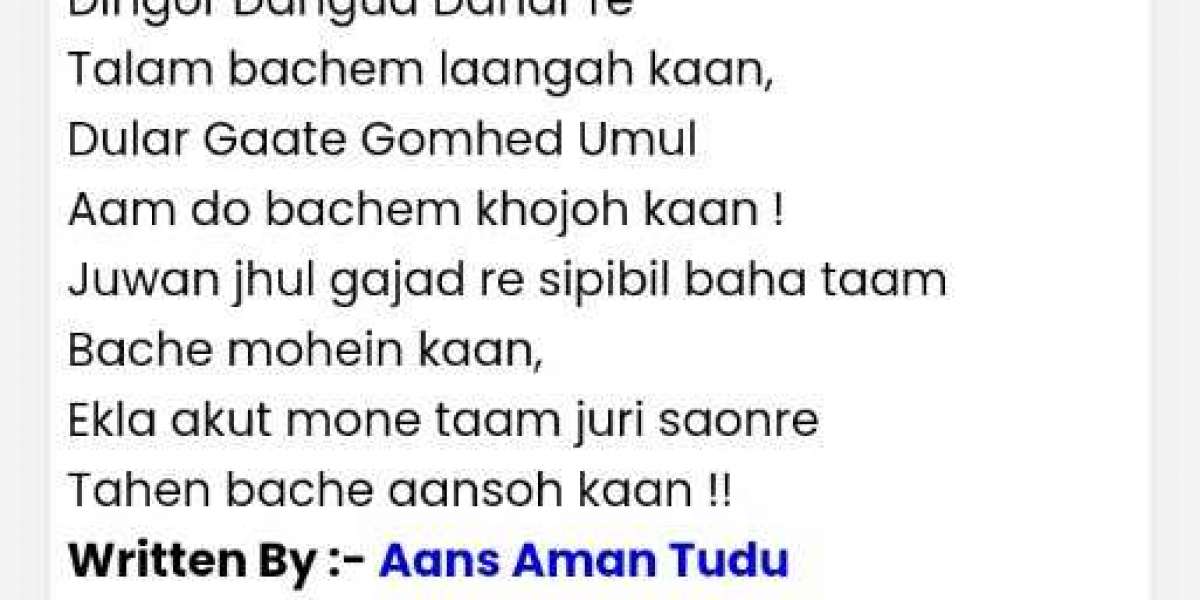

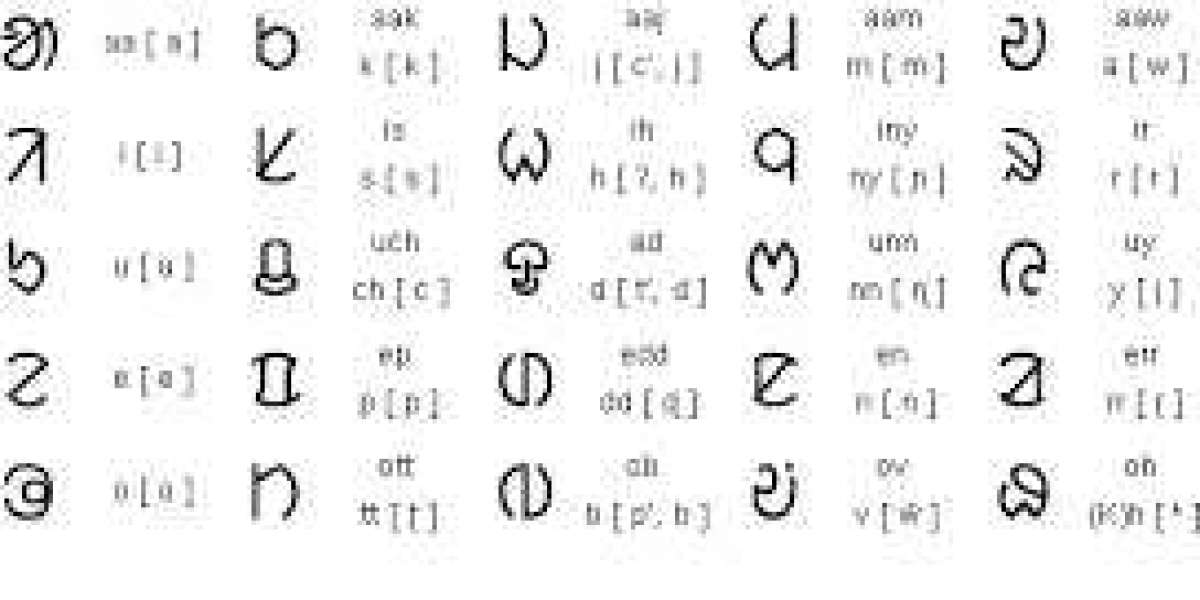

आदिवासी समाज सदियों से प्रकृति और अपने पुरखों का पूजक रहा है । वह प्रकृति पूजा को अपना धर्म मानता रहा है । वह सदियों से अपनी प्रकृति सम्मत सर्वोच्च मानव संस्कृति और सभ्यता का वाहक रहा है । वह अपनी बोली भाषा पर सदियों से अटल रहा है और आज भी है । किन्तु इस समाज का धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्व-साहित्य और साहित्यों में एकरूपता तथा प्रचार-प्रसार के अभाव में धीरे-धीरे सब-कुछ विलुप्त होता जा रहा है और वर्चस्वशाली हिंदुत्व, पूंजीवाद और अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व द्वारा सुनियोजित तरीके से समाप्त किया जा रहा है । आदिवासी साहित्य की कमी ने उनकी समृद्धि और विकास के रास्तों को अवरुद्ध कर दिया और साथ ही दूसरों के अंधानुकरण करने वाले साहित्य ने भी आदिवासी समाज की संस्कृति और पहचान को नुकसान पहुंचाया है ।

आदिवासियों का अपना भू-भाग, आदिम संस्कृति, सभ्यता, उनकी बोली-भाषा और लिपि, उनका अपना साहित्य है । अधिकांश आदिवासी साहित्य जनकथाओं तथा शोषण, उत्पीड़न तथा दमन के खिलाफ आदिवासियों की शूरवीरता की कथाओं के रूप में उपलब्ध है । अब जरुरत है वर्तमान परिवेश में इन्हें वास्तविक रूप में सम्मानजनक एवं रुचिकर ढंग से संचार माध्यमों लेख, पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया के द्वारा व्यापक समाज के सम्मुख प्रस्तुतीकरण करने की । इससे सामाजिक संवेदनाओं को झंकृत किया जा सकता है । वर्तमान समाज के जागरूक समाज सेवकों, लेखकों, साहित्यकारों तथा प्रबुद्धजनों के द्वारा विविध पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से आदिम समाज के विभिन्न सामुदायिक परिदृश्यों तथा उनके सामाजिक विकास हेतु विभिन्न संवैधानिक नीतियों, निर्देशनों का सक्षम रूप में प्रस्तुतिकरण का कार्य किया जा रहा है । इन “पत्र-पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित हो रहे आदिवासी संस्कृति, परम्परा व इतिहास को समझने की जरूरत है । इनके पीछे निहित मंतव्यों एवं गंतव्यों की लुभावनी मंशा को समझने की आवश्यकता है ।” आदिवासी समाज के सभी पढ़े-लिखे एवं जागरूक व्यक्तियों व युवाओं को जागृत होकर अध्ययन करने की ही नहीं बल्कि उन तथ्यों पर संवेदनात्मक स्तर पर वास्तविक चिंतन कर, संगठित होकर समाज को एक नई पहचान और एक नई दिशा देने की जरुरत है ।

(नोट :- यह लेख पूर्व में एक पत्रिका में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ पर इसे प्रतिलिपि के रूप में प्रकाशित किया गया है।)

संदर्भ सूची –

- उरांव, इंजि. कार्तिक, आदिवासी हिन्दू नहीं है, 2012, नागपुर, बहुजन साहित्य प्रसार केंद्र ।

- मीणा, डॉ. रमेशचंद(सं.), आदिवासी विमर्श, 2013, जयपुर, राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी।

- मीणा, प्रमोद(सं.), हिंदी सिनेमा – दलित-आदिवासी विमर्श, 2016, दिल्ली, अनन्य प्रकाशन ।

- मीणा, हरिराम, जंगल जंगल जलियांवाला, दिल्ली, शिल्पायन ।

- राजकिशोर (सं.), माओवाद, हिंसा और आदिवासी, 2010, नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन ।

- रॉय, अरुंधति, कठघरे में लोकतंत्र, 2014, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन ।

- रॉय, अरुंधति, न्याय का गणित, 2013, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन ।

- http://harirammeena.blogspot.in/2009/05/blog-post_html